こんにちは。保育士セラピストまやです。

先日、ちょっと大きめの病院の待合室で、こんな光景を目にしました。

30歳くらいのママさんが、2歳くらいの女の子に振り返って言いました。「ギャアギャア言うなら、置いて帰るよ」

すると女の子は「やだやだー」と言いながら、パタパタとお母さんを追いかけていきました。

私は胸が苦しくなりました。そのママさんの口調が、割と普通のテンションだったからです。

「○○しないと置いていくよ」は、子どもにとっては脅し。ダブルバインド(二重拘束)といって、相手の心を拘束してストレスをかけます。大人の世界にもあることです。

そのストレスをこの子は、日常の中でどのくらい受けているんだろう?

本当に時間がなくて怒り心頭で言い放ったのとは違い(ま、それもほんとはNGだけど)相手を追い詰めるやり方が日常のクセになってるのかな?

「こんな言い方したくないのに」と心のどこかで思えてたらまだマシな気がするけど、普通のテンションで言うところを見ると、罪悪感はなさそうだよなぁ…

などといろいろと考えてしまいました。ふと周りをみると、同世代~年上~90代とおぼしき人、車いすに乗った人、それをお世話する人、いろんな人がいます。このママと女の子のやりとりを、どのくらいの人が気に留めたんだろうか?そして何を思うんだろうか?あなたならどうでしょうか。

子どもと暮らすのは楽しい反面、時に苦しいこともあります。私のサロンに来てくださるママさんはご存知だと思いますが、基本的に私はどんな姿も一切否定しません。

なんなら自分の育児中に起こる情けない思いや至らない点をお話することもあります。

保育士としてもセラピストとしてもダメなのかもしれませんが、そこには『今のあなたからわいてくる感情を大切にしたい』という思いがあります。

一方で、感情と事実を切り分けて考えることの重要性も感じています。感情と事実を切り分けて考えないと後に苦労するからです。

感情だけを頼りにするのではなく、事実(対応がどう影響するかとか、歴史や先人の知恵とか、学術的な知識とか)を自分に取り込みながら、目の前の課題を見る。視点の切り替える。

それで後の苦労を減らせるなら、今の感情を一旦抑えつけてでも冷静に対応することも必要なのではないか?でもそれは心が荒れてたら、たぶんできない。

先日の病院で見かけた親子のやりとりを見て、そんなことを考えていました。

そこで今回、2022年は約600名の体を整えてきた私が、改めて「自分を整える」ということについてまとめます。

自分が満たされていないと他人には優しくできないものです。現時点ですでに満たされているものも、つい忘れてしまってることもあるかもしれません。

子どもがいる・いないに関わらず、自分にとって心地よい生活を作っていくヒントになると思います。

それではさっそく、自分を整える3つの要素を紹介していきますね!

記事の最後にはLINE限定の特別プレゼントもご用意しております。ぜひ最後までご覧ください^^

【自分を整える 3つの視点】

- いい気分を日常に

- 自律コントロール

- 心の安定を大事に

いい気分を日常に散りばめる

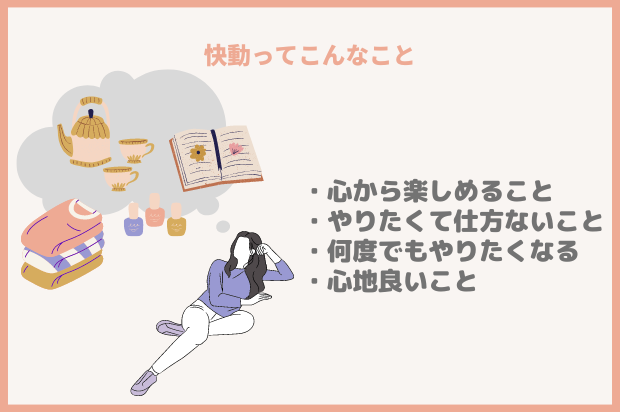

まず一つ目は、いい気分=「快動」です。

快動とは、遊び、学び、趣味、好きのような快をともなう動きのことを指します。

快の意味は、心が晴れ晴れして気持がよい、こころよい、おもしろい気持ち。この快のための動きを日常にどんどん取り入れていきます。

快動という言葉は、私が保育や子育てを学ぶ中で出会った造語なのですが、この観点があると、いつもと変わらない毎日が彩り豊かになってきます。

ワクワクが増えるって感じでしょうか!忙しくても実践できるので、ぜひお試しください。

どんなことに快を感じるかは一人一人違いがあります。子どももみんな違います。

自分はこれが好きと普段から認め、意識をすることで、他人にはわからない、自分を大切にする気持ち「自尊心」が守られやすくなります。

自尊心があるといいことはたくさんあります。

- 他人が評価されても必要以上に落ち込まない

- 自分の過去をくよくよしない

- 自分を否定しない

- 諦めない

- 周りの視線を適度にかわせる など

こんなふうにのびのびと自分の人生を楽しみながら、生きていけたらいいですよね。

快動の見つけ方

①あなたが快動だと思うことを書き出してみましょう。

・心から楽しめること

・やりたくて仕方ないこと

・心地良いこと

②それらがこの一ヶ月で何回ありましたか?

【快動の例】

▶一ヶ月~数ヵ月

旅行、映画、家庭菜園、ネイル、ライブ、資格取得や新分野の勉強

▶一週間

習い事、買い物、スポーツ、整体、インテリア

▶一日

読書、音楽、アロマを焚く、ゲーム、お菓子作り、手芸、絵を描く、ブログを書く

▶一時間以下

洗い物の食器をキュッと鳴らす、ヨガ、野菜を刻む、アイロンでシワを伸ばす、筋トレ、素肌に触れる

例に挙げたように、毎日できることを快動として持っていると、ストレスから遠ざかる生活が上手に作っていけます。毎日の中の快動…「私はこのやり方が好き」「スキマ時間ができたら絶対やる」を作っていけるといいですね。

ペースも人それぞれです。週一回で心が整う方、まとめてドカンとやりたい方、など。

いずれも事前にスケジュールを組んでおくことがコツです。「時間ができたらやろう」と思っていると、いつまでたってもできません。

個人的にもったいないなーと思うのは「子どもが大きくなったら、自分の時間を作ろう」という考え方。

時間的にまとまった時間がとれるのは確かにそうかもしれませんが、子どもが小さいうちから「自分の好き」を意識した生活にしておかないと、いざ自分の時間がとれるようになったときにどう動いていいかがわからなくなりますよ。

心から感じられる快感を、自分でつくるものとして普段から大事にしていると、子どもに対しても見つけやすくなります。それを「あなたはコレが好きなのね」と言ってあげる。すると子どもの心の中に快動という自分らしさが刻まれていきます。

パートナーとも平等に尊重し合えるといいですよね。

自分を律するコントロール力

自分を整える方法2つ目の視点は「自律」です。

「旦那が家事や育児にぜんぜん協力してくれない!」という悲痛な叫びは、いろんなところで聞かれます。

実際に、子どもが0~6歳の間に離婚する夫婦は全国的に見ても多いですが、その代表的な理由の価値観の相違はこれからお話しするようなことからくるのかもしれませんね。

旦那さんにムカつく場合、これから紹介することは旦那さんを変えるのではなくまわり(自分や環境)から変えるヒントにもなると思います。

さて、本題に戻りましょう。ここでいう自律とは、次のようなことです。

自分のやりたいことを決め

それ以外は「手放す」。

普段なにげなく(もしくはイライラ、キーキーしながら)やっている生活のいろんなことを、整理整頓してみましょう。

よきものは自分の中にきちんと残し、今の生活で不要な習慣やこだわり(こうあるべき、○○しなければならない)は手放す。または減らす。

なにが大切か、そして何を手放すか、そのルールを自分で作っていけることがここでいう自律=自己管理ができるということです。

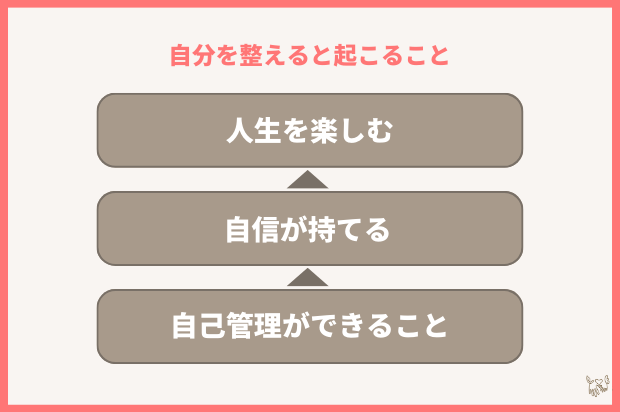

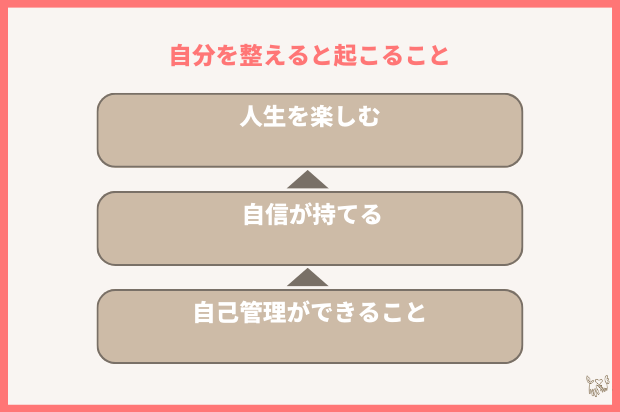

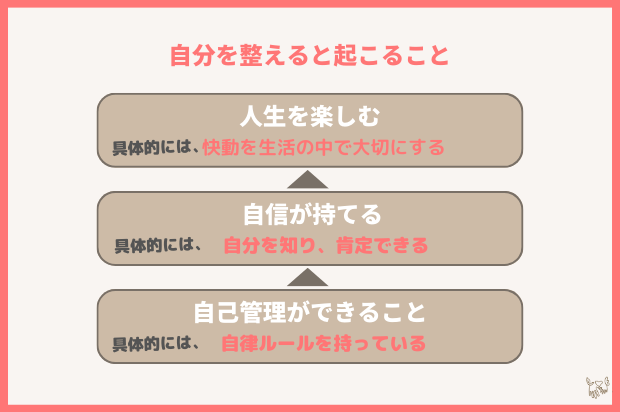

そしてその先。自己管理がきちんとできると、こんなことが待っています。

自己管理ができる、その自分に自信が持てる、そうすると人生を楽しむことができる。これが心の基盤を整える為に必要なことだと言われています。

ではさっそく、自律ルールを作っていきましょう。4ステップで解説します。

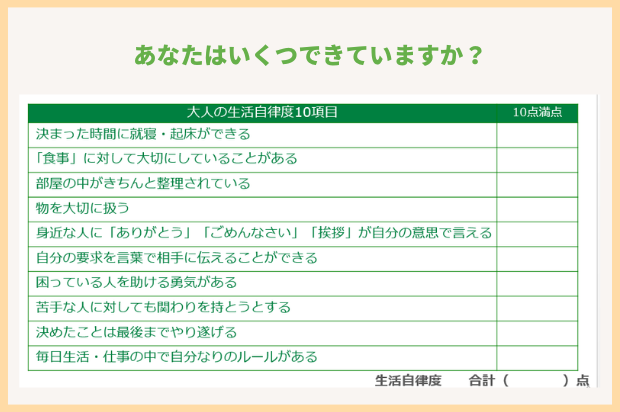

❶【やってみよう】大人の生活自律度チェック

❷自分のやりたいことを決める

❸手放し方を探しつつ、実行

❹家族に自己開示することを習慣化

❶【やってみよう】大人の生活自律度チェック

ちょっと実際に時間をとって、10点満点中、何点か?一つ一つ考えてみてください。

どうぞ!

【終わったら読み進めてくださいね↓】

お疲れさまでした!

何点以上が合格、ということではありません。この10項目の中にはその人らしさが表れます。点数の付け方が甘いor厳しい等、その人らしさが表れます。

❷自分のやりたいことを決める

今とりくんでいただいたチェックは、自分の中の基準(のようなもの)について、考えてみるきっかけになります。

このワークを実際にやってみるとわかりますが、書かれている項目は、聞けば簡単なことのようだけど、頭で分かっていてもなかなか出来ないこともあるもの。

まずは1つか2つ意識して手放すことを決めてみます。手放すことを決めるのも、「自分のやりたいことを決める」ことですし、ね!

❸手放し方を探しつつ、実行

手放し方はいろいろありますよ。

- イレギュラーを認める(たまには…、土日夜だけ…)

- 基本的には手放し、ポイントを押さえる(お客様が来るときだけ…、大切にするものを...)

- タイミングをずらす(今はやめて…)

- ルーティンにしてしまう(衣食住の中で…)

例えば、

【決まった時間に就寝・起床ができる】→土曜の夜だけは夜更かしOK

【食事に対して大切にしていることがある】→月○回ならファストフードもよしとする

【身近な人に「ありがとう」「ごめんなさい」「挨拶」が自分の意思で言える】→ケンカしてても朝の「おはよう」だけは言う

【困っている人を助ける勇気がある】→寄付するゆとりはないけれど、お年寄りや子連れ親子には絶対やさしくする

ちなみに❶の10項目はあくまで例です。家事に置き換えて考えることもできます。掃除、洗濯、料理、その他の家事…でも考えてみましょう。

そして❷と❸が自分らしさを味わってもらいたいところ。できないのが悪いんじゃないんですよね、やりたいことと手放すことをきちんと持っているということです。

そういう基準となるものを、一つではなくて複数持っていることで、「今の自分がどういう状態なのか?」を知ることができます。

さらにステップアップ!❹家族に自己開示することを習慣化

そして、ふだんから家族に❷と❸を自己開示しておきます。いいことだけでなく悪いことも。

「アイロンがけはあまり得意じゃないんだよね」とか「スマホを見ながら食事されるのは気になるから、協力してもらえないかな?」「何年も着ていない服は、本当にいるもの以外は処分して、すっきりとしたクローゼットにしたい」

どんどん自己開示しましょう。もしかしたらパートナーが協力してくれるかもしれません。

人間ですから、いつもいい自己管理ができるわけではありませんよね。時間がないときもあるし、体調がすぐれないときもある。その時もどんどん自己開示です。

子育て中の方は子どもにもどんどん自己開示してOKです。「今日はママ、寝不足だからこれができなくてイライラしてる」と伝えることができるためには、日頃から自分がどうしたいのか?明確になっているから。

そうやって生活を重ねていくと、子ども自身も自己管理できるようになりますし、幼いながらもお母さんを理解しようとしてくれるようになってきます。

ママの機嫌がいつ良くなって、いつ悪くなるのか?がわからないと子どもは不安定になります。

ママが繰り返し伝えていると「あぁ、どうやらこのやり方はまずいらしい」というのが1歳でも2歳でも、子どもなりにわかるようになってきます。

…まぁ私たち大人も同じですよね。気分屋の上司にふりまわされると本当に疲れますが、「この人はこういうことをすると嫌がる」というのが事前にわかっていれば対策をとれます。

それと一緒なんです。子どもにもパートナーにも、自分の大切にしたいことと手放すことを伝えていきましょう。

相手の自律ルールもわかってあげられるといいですね!

私の一例をお話すると、料理をすることは好き。できれば冷凍食品や総菜はあまり頼りたくないんです。でもその分つくる時間がかかります。

私の中では、食べ始める時間が多少遅れても、自分がおいしいと思うものを食べたい&食べてもらいたいという思いがあります。

保育園帰りで夕食を待つお腹ペコペコの子ども達に、「おいしいの作ってるから、もう少し待っててねー」と言いながら前日の副菜おかずをつまんでもらったり、夫に「今のうちにみんなでお風呂に行ってきなよ。すぐ食べられるようにしておくから」と順番を入れ替えてもらったりしています。

ふだんから「お母さん、お料理するのが大好きなんよ」と自己開示しつつ、自分が不機嫌にならなくてすむ方法(自分で作った安心できる食べ物)を日々アピールしています。

これまでお話してきたことをまとめます。

自分を整えると迎えられる、人生の充実。

そこへのプロセスは?と分解すると、快動(いい気分)と自律(やりたいことと手放すことのコントロール)が見えてくる。

自分はこれが好きと普段から認め、意識をする=快動がたくさんある毎日になる。そのためには自分を知ることは大事。

自分にとって大切なことを自分で認識し、避けるのではなく苦手なことへの向き合い方をきちんと決めておく。

そうすれば心の状態が悪くなることを防げます。

心の安定を大事にする

さて、最後の項目です。自分を整える方法3つ目の視点は「心の安定」です。心と体はセットでつくっていきますよ、というお話です。

眠ってる間に体は作られることは、みなさんご存知だと思います。その眠っている間にも呼吸を続け、全身に酸素と栄養を送り続けてくれているのは自律神経。この自律神経のおかげで私たちは、夜も安心して眠ることができます。

ですが、この安心が100%のものか?というとそうではありません。疲れの放置、加齢、ストレス、生活習慣の乱れなどで目減りしてしまいます。

自律神経のバランスが崩れると、体は無意識に不安に備える体制をとります。

自律神経のうちの交感神経の働きが悪くなるとうつ傾向に、反対に副交感神経の働きが悪くなって交感神経がガンガン高い状態が続くと、体のあちこちに不調があらわれ、病気になります。

このときの心の状態は、イメージできますか?「やる気が起きないなぁ、だるいな」とか「すぐキレてしまう」とか「あーイライラするー!!」と、3年半前の私のようになります。

3年半前の私は、育児によるストレスが毎日爆発していました。人にあたり、モノにあたり、毎日ピリピリした顔…子どもなんて何がかわいいんだ、勝手なこと言うなよと本気で思っていました。

「ギャアギャア言うなら、置いていくよ!!」

こんな言葉も連発していたかもしれません。もう忘れてしまいました。...でも子どもの潜在意識には刻まれています。

まず、心の安定がほしい時を見逃さないこと。そして、現状を改善させて、不安定な今をなんとかしたいと思う時は、順番を大切にしてください。

心が安定するためには、体の安定は欠かすことができません。

「いつも元気でいたいから」と、体がボロボロなのに元気を装うことは、自分に無理をさせることに他なりません。事態はどんどん悪化します。

だからこそ、まず気づくことが大事なのです。そのあとで「どうするか?」を考えればいい。自力でできなければ人や物を頼ればいいのです。ここでも自己開示はいい風に使えます。

心がうつ状態の時(体は副交感神経レベルが高い)をなんとかしたい時は、前述の快動と自律を意識した生活を送り、マイナス思考に陥りやすい「心の法則」を、ゆっくり時間をかけて変化させていくのは一案です。

心の緊張をとりたい、不安やストレスが多すぎる時(体は交感神経レベルが高い)をなんとかしたい時は、物理的に体の緊張をとるのがおすすめです。

交感神経が高い時は血圧も高くなるのですが、血圧を決めているのは頸動脈。首の筋肉の緊張をゆるめると、体は休む方向へ向かってくれます。

目指したいのは、交感神経と副交感神経が両方とも高いレベルで活動する状態。それが体がもっともいい状態で機能してくれます。心も安らかになり、気にかかることも減ってくるでしょう。

本文はここまで!お疲れさまでした

「自分を整える」とはどういうことか?これは欠かせないというポイントを3つ紹介してきました。

- いい気分を日常に散りばめる

- 自分を律するコントロール力

- 心の安定を大事にする

どの項目も自分を気持ち良くしてくれることです。

ここまで読んでくださったあなたに特別プレゼントをご用意します。

自分自身の育児がまったく楽しくなかった経験から、私は”ママの幸せと子どもの心を一緒に育んでいくことはできないのか?”ということをずーっと考えながら、育児そして仕事をしてきました。

それを有料noteという形で、体系的にまとめてみようと思っています。かつての私のように、「子どもって、何をしてあげればいいの?!」という漠然とした不安をかかえている新ママパパに向けた内容になります。(1月下旬予定)

【0~6歳ママが自分を整える深~い意味とは?安定した愛着を育む具体的な方法】

こちらを事前にお申し込みいただいた方限定で、無料プレゼントさせていただきます。

0~6歳ごろの小さなお子さんと暮らすことは、親である人に自分というものを教えてくれる、人生のうちでもあまりない機会だと私は考えています。

その時間を効率よく、そしてもしできるなら自分を意識的にステージアップさせながら日々を積み重ねていく方法。親子の絆である愛着の育み方をテーマに、効率よく子どもとの時間を作っていく方法を、愛着の具体的な育み方から注意点から必要なものからコツまで、すべてを体系的にまとめました。

私は何度も何度も、「この時期を、子どもにとっても親にとっても最大限、有意義にするにはどうすればいいか?」その答えを探しながら、保育の勉強を重ね、体づくりに向き合ってきました。託児OKのリラクゼーションサロンはその一つです。

0~6歳という人生の土台が作られる時期は、後に後悔しても絶対にやり直すことはできません。

【プレゼントの受取方法】

こちらの公式LINEから【無料プレゼント】のキーワードを一言、お送りください。

準備ができ次第、接続URLをLINEで送ります!

子育て中以外の方でも大歓迎です!興味や関心(例えば、「孫にはどんなことができるだろう?」とか「麻耶さんは何をやろうとしてるんだろう?」とか「現代の育児に疑問がある」とか)

などをお持ちの方も、目を通してくださるととても嬉しいです。なぜなら、このLINE友だちは私にとって特別だから。

心身が今年も満たされ、健康でありますように!心より願っています。

広島県広島市安芸区の「リンパケアサロンおててつないで」のサロン情報を配信しています。季節のキャンペーンやおすすめセルフケアで、健康美をめざしましょう↓

知っているから待てる。

知っているから許せる。

知っているからできる。

正しい知識とゆとりある心で

自分に、そして子どもに

接してあげるきっかけを、

保育・体づくりの観点から

お伝えしています。

3人育児しながら、0歳から託児OKのリラクゼーションサロン「リンパケアサロンおててつないで」を楽しく運営中。