こんにちは!保育士セラピストmayaです。

朝夕が冷え、寒暖差が大きくなる時期になりました。

朝夕が冷えると出てくる寒暖差。大きな寒暖差は体にとってストレスとなり、様々な不調が現れることがあります。

最近のあなたの体調はいかがですか?次の疲労度チェックを行ってみてください。

【寒暖差疲労のチェックリスト】

□暑さ、寒さが苦手

□冷え症

□首や肩がこる

□周りの人は暑いと感じているのに、自分だけ寒いと感じることが多い

□季節の変わり目に体調を崩すことが多い

□代謝が悪く、むくみやすい

□暖房、冷房が苦手

□寒い場所から暖かい場所に移動すると、顔がほてりやすい

いかがでしたか?当てはまる項目はいくつありましたか?

●1~3個あてはまる

→寒暖差耐性が比較的高いです(^^)

●4~6個あてはまる

→寒暖差耐性はあるが、少し注意が必要な状態です('_')

●7個以上あてはまる

→寒暖差耐性が低く、寒暖差による疲労を起こす可能性があります。対策を行いましょう(T_T)

寒暖差で疲労するってどういうこと?

室内と外の温度差、前日との気温差、また朝夕の冷えた空気に触れたときなどに、5~7℃以上あると、自律神経に負担がかかります。

そして体に不調が現れることがあります。

自律神経は、暑いところでは発汗して熱を逃がし、寒いところでは体を震わせて熱を作るなど、外の環境の変化により体温を調節する働きを持っていますね。

このエネルギー消費が大きいと、疲労が溜まります。

体が温度差にきちんと対応できるときは問題ないです。反対に体が対応できなくなっているときは寒暖差疲労となってしまい、様々な不調が現れます。

例えば・・・

首こりや肩こりが起こる

頭痛

めまい

アレルギー症状

冷え症

全身の倦怠感や疲労感

食欲不振や胃腸の不調

イライラ

不安 などなど

季節の変わり目に体調不良を起こしやすい人も、この寒暖差疲労が原因の一つに挙げられます。

あなたは当てはまる不調はありますか?けっこう身近な症状ですよね。

体が拒否反応を示すとこうなります

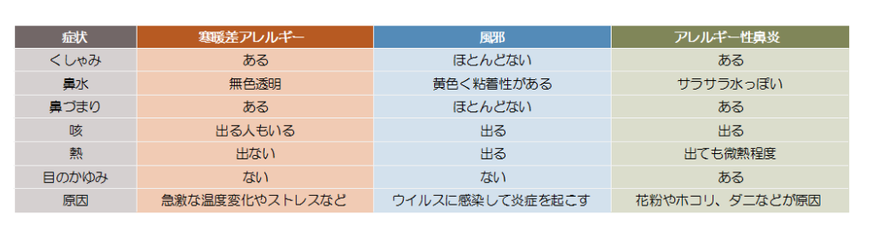

寒暖差が引き起こす不調として寒暖差アレルギーと呼ばれる症状があります。

鼻水、くしゃみ、鼻づまりなど、風邪や花粉症とよく似た症状だけど、実際にはウイルス感染やアレルギー反応はないんです。

気温差が刺激となり、鼻の粘膜の血管が広がり粘膜が腫れることで引き起こされると考えられています。

外に出るなってこと?と言いたくなりましたが、外に出ないと余計弱くなっちゃいそう。

正式には血管運動性鼻炎と言われていて、風邪やアレルギー性鼻炎とは違う原因や症状の特徴があります。

寒暖差アレルギーも、自律神経のバランスが関わっていると考えられています。

鼻の粘膜の血管を調節する自律神経は、気温差が激しいとうまく調節ができずに鼻炎などの症状が現れやすくなります。

また、空気が乾燥すると悪化する特徴があります。

そう、まさにこれからのシーズンが心配です。

すぐできて簡単!解決方法4選

対策は、基本的にはおうちでできます。4つあるので紹介していきますね。

■解決方法①3つの首を温める

首、手首、足首の3つの首を温めることで、血液を全身に効率よく巡らせることができます。

反対に3つの首が冷えてしまうと自律神経にも影響があり、血の巡りは悪くなります。そしてやがて全身が冷えてしまいます。

首は外気にさらされて冷えることが多いため、スカーフやマフラーなどで冷えないように対策しましょう。

ゆったり過ごしたい家の中でもおすすめなのがこちら^^

シルクは蒸れにくく、静電気が起きにくく、さらに軽い!つけていると心地よい温度が保たれますよ^^

手首や足首には、手袋やレッグウォーマーの使用がおすすめです。太い血管が通っているので、積極的に温めると血流が促進されます。

血流のじゃまをしないように締めつけ過ぎないものがおすすめです。

特に冷えを感じる時は、蒸しタオルを利用して首の後ろを温めると効果的なのです。

蒸しタオルなどの蒸気温熱は、乾いた熱と比べると体に熱を伝えやすいから。

サロンでホットタオルでお体を拭かれると、ポカポカと心地よいですよね~。

■解決方法②軽い運動

ストレッチや散歩などの軽めの運動は、血の巡りが良くなります。そのため寒暖差疲労の改善に繋がりますよ。

日頃エレベーターを使うところを階段で登ってみたり、近距離の移動は歩く習慣をつけたりするだけでも軽めの運動になります。

私も普段は車で移動が多いですが、歩いてみると意外と気持ちがよくて、「歩いてよかった♪」という気分になります。

体力アップは疲労の予防にもなります。体力がないと気温や気圧などの変化に対応しにくくなるからです。

■解決方法③湯船に浸かる

体を温めるのに最も効果的なのが入浴。

38~40℃の少しぬるめのお湯の10分ほど浸かるのがおすすめ。

ぬるめのお湯は副交感神経を優位にして、疲労回復に繋がります。

また、炭酸の入浴剤もいいですね。細かい泡の刺激が末梢血管を広げ、血流がさらによくなります。

■解決方法④内臓を冷やさない

冷たい食べ物は内臓を冷やし、消化管の血管が収縮して血流が減ります。

すると消化する力が落ちてしまいます。

お腹の調子がイマイチの方は、冷たいものを食べ過ぎていないかチェックしてみましょう。

内臓が冷えると、お腹を温めようとエネルギーを使うので、疲れやすくなったりだるさが出たりします。

★Point

土の中で育つもの

寒い地域や季節に採れるもの

黒や暖色系の色をしているもの

これらを積極的に食べましょう。

先日、知人宅で採れたサツマイモ。1歳の娘の太ももより太かった!笑

こんな時はリンパマッサージがおすすめ

むくんでいたり、コリがあったり、明らかな不調があるときはリンパマッサージがおすすめです。

あなたの体に合わせた手技で、ゆっくり深く体をゆるめることができます。

血の巡りを妨げている部分を直接改善できるので、疲れが大きい時や、一気にリフレッシュしたいときにご利用くださいませ。

当サロンは、託児サービスも無料でご利用いただけます。

乳幼児がおられる方も、誰にも気兼ねなく体のメンテナンスを行ってくださいね。

まとめ

寒暖差で起こる体の不調と対策方法をお伝えしてきました。いかがでしたか?

疲労やアレルギー症状を引き起こす寒暖差。

こまめにケアをして、つらい時間を減らしていきましょう。

季節の変わり目以外にも、エアコンなどの影響で実は一年中、寒暖差疲労は起こりうる状況です。

防ぐためには、ご紹介してきた方法で、体に感じる温度差をできるだけ小さくすることが大切になります。

冬前シーズンの自分を整えて、心地よい毎日にしていきましょう。